第九 nicht diese Töne!

第九の演奏会を聴きに、文化ホールへ行きました。

ベートーヴェンの大作を昨日が「ミサ・ソレムニス」で、今日が「交響曲第9番・合唱付き」の連続演奏会で、本日の第九だけを聴きに行きました。

今は「第九」が俳句の12月の季語になっているようで、季語から外れる11月の第九の演奏会です。

座席は文化ホールの大ホールの1階席、後方から4列目で、ほぼ中央付近で、舞台を俯瞰することが出来る指定席となりました。私にとってはお気に入りのポジションで、自由席でも、大規模な管弦楽の演奏では、この付近に座ります。S席ではなくて安いA席がお気に入りの席で良かったです。

自由席の場合は、開場前か化ホールの外まで行列が出来ることがありますが、開場時間少し前でも、それほど行列はなかったです。

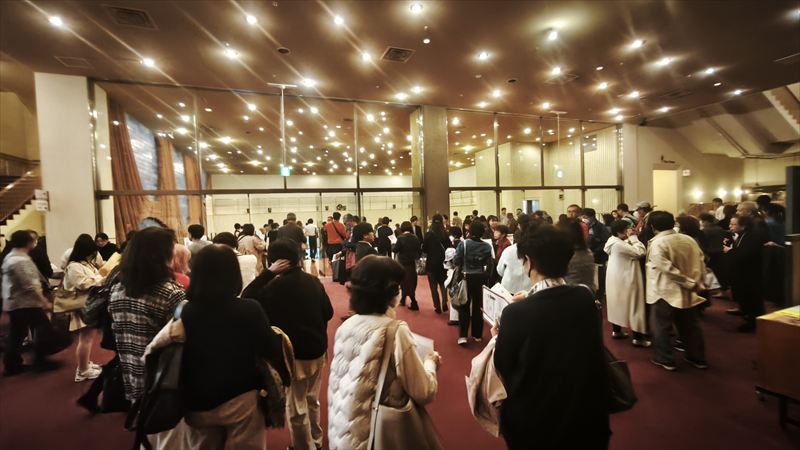

開場時間間近となると、さすがに1階ロビーには、それなりの行列が出来ていました。受付では半券のQRコードを読み取ってOK、半券部分をもぎ取ることはなかったです。はじめての経験でした。

久し振りの文化ホール・大ホールです。調べると昨年12月の第九演奏会以来でした。

最初は主催者と第九の識者のお二人による第九の解説があり、第九の演奏のテンポに関して興味深かったです。

メトロノームの特許は1816年にメルツェル(J.N. Maelzel)が取得し、友人だったベートーヴェンも早速メトロノームを利用したそうです。1814年に初演された交響曲7番や8番までは、楽譜に演奏のテンポに関する指定が一切なかったそうですが、1824年に初演された第九の楽譜には、M.M. と記されて音符の前に克明にテンポを示しているそうです。

O Freunde, nicht diese Töne!

Sondern laßt uns angenehmere

anstimmen und freudenvollere.

第4楽章で、声楽が始まる前、低音のレチタティーヴォの弦の演奏の後に、バリトン独唱でレチタティーヴォと同じ旋律で歌い始める「歓喜によせて」の冒頭です。

おお友よ、このような音ではない!

我々はもっと心地よい

もっと歓喜に満ち溢れる歌を歌おうではないか

ベートーヴェンの作詞によるものだそうで、”O Freunde, nicht diese Töne!”(「おお友よ、このような音ではない!」)と歌うバリトン独唱の後で、シラーの詩が歌われるます。智天使ケルビムが何度も歌詞に出てきますが、創世記では神がアダムとエバを追放した後、罪のある状態のままで永遠の命を得てしまわないようにと、生命の木への道を守らせるためにエデンの園の東に回転する炎の剣とともにケルビムを置いたのが由来のようで、契約の箱の上にはケルビムを模した金細工が乗せられていたそうです。

自宅の小さなスピーカでは味わえない臨場感と迫力は、実際に演奏会場で聴かないと享受できないなあ~と第九の演奏会では痛感します。今年は12月に、もう一度、第九の演奏会を聴く予定で、既にチケットも入手済みです。

鳴りやまぬ拍手、指揮者がひとりひとりの演奏者を称えていました。

最後に独奏の4人も舞台に並んでの挨拶、今日は第九の1曲だけで、アンコール演奏もなしでした。さすがに第九の後には・・・

会場を出た、このひとときは、現実世界に戻る瞬間、余韻を楽しむような感じで・・・

大階段を降りて・・・現実世界に戻って、足早に駅に向かいました。