聖墳墓教会

エルサレムにある聖墳墓教会の前オルガニストによる演奏会がカトリック神戸中央教会であり、昨日は松方ホールでのジョワンの管弦楽の演奏会の後に、電車に乗って移動して演奏会の掛け持ちでした。

イスラエルの街・エルサレムには、イスラム教の聖地「岩のドーム」があり、ユダヤ教の聖地「嘆きの壁」があり、そしてキリストの墓とされる場所に建つ「聖墳墓教会」があり、エルサレムの旧市街は3つの宗教の聖地のような位置付けになります。

聖墳墓教会はギリシャ正教、カトリック教会に併せてアルメニア使徒教会、コプト正教会、シリア正教会の共同管理となっているそうで、一日中それぞれの教派によるミサ・聖体礼儀などが行われているようです。聖墳墓教会の管理や利用を巡っては、各教派やヨーロッパ各国の思惑も絡みあっているので、各教派に対して中立であるイスラム教徒の2つの一族が聖墳墓教会の鍵の管理を委ねられているようです。

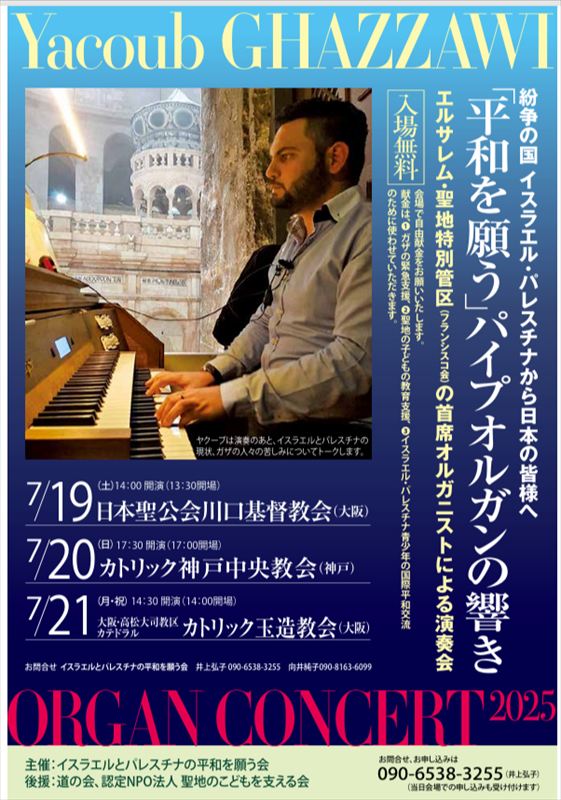

その聖墳墓教会で数年の間、カトリックの首席オルガニストをつとめ、現在はフランシスコ会の聖地管区の首席オルガニストであるヤクープ・ガザウィの演奏するオルガンコンサートで、昨年が第1回で、昨日が2回目になるようです。

現在イスラエルは紛争中で、5月の首都圏でのオルガンコンサートはテルアビブ空港がミサイル攻撃されて封鎖され中止になっています。今回も中止かもしないないなあ~と思っていたのですが、テルアビブ空港からキプロスとドイツ経由で52時間掛かって成田空港に到着したそうです。

日本では地震アラートでスマホやラジオが警戒アラートを鳴らすシステムがありますが、イスラエルではミサイルアラートで、ミサイルが飛来するアラートがスマホで鳴り響き、シェルターに一斉に避難するそうです。

神戸の北野を東西に走るパールロード沿いにカトリック神戸中央教会の前はよく通るのですが、敷地に入るのは初めてです。30年前の阪神・淡路大震災で被災した灘教会と中山手教会、下山手教会の3つの教会 を統合して中山手教会の跡地に建てられた教会です。中山手教会のルーツは1868年(慶応4年)フランス人宣教師ピエール・ムニクウ神父が外国人居留地37番(現在の大丸神戸店の近く)に伝道所を開設したのが始まりで、1870年(明治3年)に聖堂を献堂して教会としてスタートしたようで、155年の歴史を持つ教会で、神戸最古の教会になります。

主聖堂です。観光以外でカトリック教会に入るのは、三十数年前に東京カテドラルでのフルートコンサードで関口教会へ入った時以来です。東京カテドラルは、とにかく巨大だった印象と、小さなパンフルートが大聖堂に鳴り響いたことが記憶に残っています。それと司会者が宮崎美子だったことも。

パイプオルガンは主聖堂の後方の入り口の上にあります。ただ部品がなくて修繕が出来ず、現在は使われていないようです。今年が第2回で、昨年の第1回目の演奏会ではパイプオルガンでの演奏だったそうです。

正面には電子オルガンが置かれていました。大阪から持ち込んだそうで、このオルガンと同じタイプのものが、前教皇フランシスが来日して東京ドームでの5万人ミサの折に使われたものだそうです。

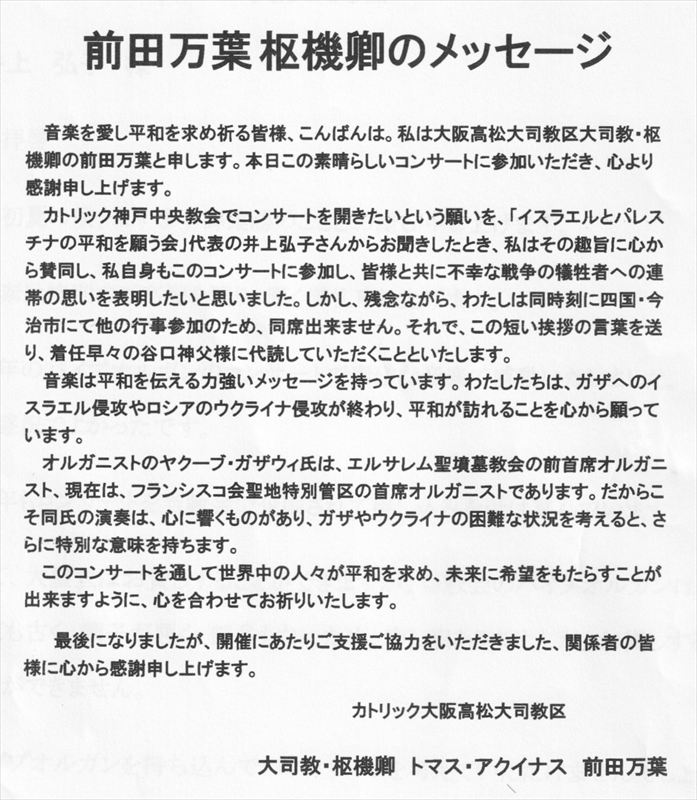

神戸中央教会の谷口神父が、大阪高松大司教区の大司教で前田万葉枢機卿のメッセージを代読しました。

パイプオルガンではなくて電子オルガンの音を大きなPAスピーカで主聖堂で鳴らしていたのですが、1立方mにも満たない程度のスピーカが奏でる音は、とても巨大なパイプオルガンの音とは比べ物にならなかったですが、演奏は確かに凄かったです。

演奏後、難民キャンプが封鎖され、国連の支援が届かない中で、オルガニストであるヤクープ・ガザウィさんは食料を持ち込んむ食料支援をしているそうで、今回の来日も「聖地のこどもを支える会」への支援依頼としての来日で、現地の状況を通訳を交えて伝えていました。

演奏会は1時間半ぐらいで、終わったのが午後7時前、薄暗くなりかけていました。

東門街や阪急三宮駅の北側の飲食街通りは賑やかでしたが、これからもっと賑やかになると思います。足早にJR三ノ宮駅に向かいました。

昨日は朝の散策と演奏会の掛け持ちで、歩数が26275歩で18.6km歩いて運動消費カロリーが1115kcalで、エクササイズ時間が143分でした。