大聖堂

一昨日夕刻のオルガン演奏会が電子オルガンの演奏をPAのスピーカで聴いた音がちょっと残念で、演奏が良かったので、昨日の大阪・玉造教会での演奏会にも行ってきました。玉造教会はカトリック大阪高松大司教区の司教座教会で、聖マリア大聖堂という大きな聖堂があり、そこに大きなパイプオルガンがあります。

上町台地の北端になり、大阪城の南側で、難波宮跡の東側になり、大坂冬の陣で徳川家康を撤退させた真田丸の戦いで真田幸村の拠点だった真田山の北側に位置する場所に大阪高松カテドラル聖マリア大聖堂があります。60年あまり前に献堂された聖堂で、大聖堂の外側正面に聖母マリア像があり、2450平方メートルの広さで、高さが20メートルの大聖堂です。

左手にキリシタン大名で列福された高山右近の像がありました。

そして右手には明智光秀の三女で細川忠興の正室で、玉造教会に隣接する北側の細川屋敷に住んでいた細川ガラシャ像がありました。

大聖堂の中は巨大な空間で、大きな体育館のようです。両側の壁面にはステンドグラスが輝き、十字架の道行きの木彫りが左右それぞれ7つの計14の木彫りが並んでいました。

大聖堂の正面には和服姿の聖母子像で「栄光の聖母マリア」という日本画です。和服姿の聖母は、福音書の物語が遠い過去の出来事ではなく、時代と場所を越えて、私たちの中で起きる救いの出来事であるという第2バチカン公会議の教会論・マリア論だそうです。

正面左側には「ルソン行の高山右近」が掲げられ、

正面右側には「ガラシア夫人の最期」が掲げられていました。

教会というと、西洋風のバタ臭いイメージがあるのですが、玉造教会の大聖堂は、日本画が配置されて淡い和風のイメージがあり、ザビエルが安土桃山時代に日本にキリスト教を伝え、潜伏キリシタンの時代を挟んで500年の歴史を感じる雰囲気がありました。

パイプオルガンは後部の2階部分に設置され、2300のパイプがあり献堂された60年あまり前には、教会のパイプオルガンとしては日本最大だったそうです。

一昨日のカトリック神戸中央教会の演奏会と同じ、聖墳墓教会の前 首席オルガニストであるヤクープ・ガザウィの演奏で、今回は後方2階での演奏なので、一昨日のように目の前で演奏を見ながら楽しむことはできませんでしたが、音は・・・圧倒的に重低音から高音まで抜けるように気持ちよく大聖堂に響きました。

一昨日と同じ曲目かと思っていたら、演奏した曲は全部違っていました。ただ神戸教会のように、前からパイプオルガンの音が聞こえてくる方が、演奏会としては自然なのですが、ただ教会なのであくまでもミサ・礼拝の式典・祭祀がメインですので、教会のパイプオルガンとしては後方の方が良いのかもしれません。

一昨日と同様に、演奏の後はガザウィさんが前で通訳を介してイスラエル・パレスチナの惨状、特に食糧事情が悪いので、食料を届ける活動のための支援に関するスピーチがありました。

前田万葉 枢機卿が、最後に祝祷を捧げ、手で十字架を描きながら祝福をしました。枢機卿から祝祷を受けるというのは、カトリックの方でも、なかなかないのかもしれません。前田 枢機卿は挨拶の中で、数か月前のコンクラーベ(教皇選挙)へ行ってきたことにも触れ、「平和」に関する短い話もされました。

大聖堂の正面右手には、数年前に列福された「福者ユスト高山右近殉教者 祈りの場」がありました。祈りの場なので撮影が出来ず、玉造教会のWebサイトに掲載された写真です。高山右近は高槻城主のイメージが強いですが、今住んでいる神戸・垂水区を含む明石のお殿様であったこともあります。1585年(天正13年)に豊臣秀吉に命じられ、高槻から播磨国明石6万石に転封となっており、現在の林崎港の近くにあった当時の明石のお城である船上城に入っています。その後、1587年(天正15年)にバテレン追放令が出されて小豆島へ行き、その後は前田家の庇護を受けて加賀へ行き、江戸時代に入って、徳川家康によるキリシタン国外追放令によってフィリピンで生涯を閉じています。

右近が明石のお殿様だった2年間には、南蛮貿易で堺の港に向かう南蛮船が林 村の港(今の林崎漁港)に寄港して国際港のような様相だったそうです。ただお寺の僧侶は逃げ出し、お寺が教会のようになっていたようで、林崎の宝蔵寺にはマリア観音の十字架が壁に埋められており、神戸・垂水区の転法輪寺にはキリシタン灯籠が残されています。

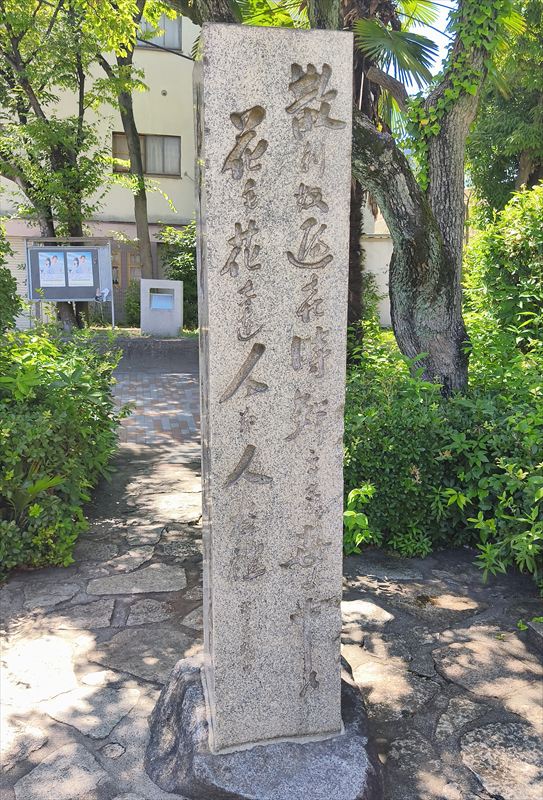

越中井戸、細川忠興の屋敷の台所があったと伝えられる場所で越中公園にあります。細川ガラシャ最期の地で、細川ガラシャは没後、亡骸をこの井戸に入れられたと言われています。

石碑の側面に細川ガラシャの辞世の句が刻まれています。

散りぬべき

時知りてこそ

世の中の

花も花なれ

人も人なれ